Alpen – Klima – Wandel

Klimawandel in den Alpen

Der Alpenraum ist vom Klimawandel stärker betroffen als andere Regionen und Naturräume.

Seit den 1950er-Jahren hat sich die Schneegrenze in den Alpen bereits um mehr als 100 Höhenmeter nach oben verschoben. Auch die Dauer einer geschlossenen Schneedecke nimmt deutlich ab – seit den 1960er Jahren sind es pro Jahrzehnt 5-10 Tage weniger Schneedecke – im Durchschnitt – im Alpenraum (www.alpenverein.de/ die-klimakrise-im-alpenraum)..

Bereits 1998 prognostizierte Wissenschaftler eine schnellere Temperaturzunahme in der Höhe (BENISTON, HAEBERLI, 1998). Schon 2011 war das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen.

Und die Temperaturen steigen und steigen – in Stärke und Höhe.

2024 war zuletzt das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Ursache des Klimawandels

Der IPCC-„Sonderbericht Extremwetter“ (www.ipcc.ch) sagt eine weitere deutliche Zunahme extremer Wetterlagen voraus. Der globale Temperaturanstieg ist mit dem Anstieg der Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre gekoppelt, die vor allem durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas entstehen.

Die CO2-Konzentration stieg von ursprünglich etwa 280 ppm vor Beginn der Industrialisierung auf inzwischen 425,68 ppm – gemessen am 3.11.2025 – an (https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/). Auf der Pazifik-Insel Mauna Loa wird regelmäßig der Gehalt des Treibhausgases CO₂ in der Atmosphäre gemessen. Auch Messungen der atmosphärischen Kohlendioxid-Konzentration auf der Zugspitze bestätigen diesen Anstieg. Auf Deutschlands höchstem Gipfel sind die Messwerte ebenfalls repräsentativ, da die Zugspitze häufig in der unteren freien Troposphäre liegt und somit weitestgehend unbeeinflusst von lokalen Quellen ist.

Folgen des Klimawandels

„Die Summe der wissenschaftlichen Belege ist eindeutig: Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die Gesundheit des Planeten. Jede weitere Verzögerung von konzertierten vorausschauenden globalen Maßnahmen zur Anpassung und Minderung wird ein enges und sich schnell schließendes Zeitfenster verpassen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern“

IPCC, 2022: Zusammenfassung für die politische Entscheidungs-findung).

Je später diese Reduktion kommt, desto höher steigen die CO

2-Werte in der Atmosphäre – und desto gefährlicher werden die Folgen.

Das Klimaziel, den Temperaturanstieg auf 2°C zu “beschränken”, ist kaum noch einzuhalten. Doch auch bei “nur” + 1,5°C globaler Temperaturerhöhung ist bereits mit schwerwiegenden Folgen und nicht-rückholbaren Kippvorgangen im Klimageschehen zu rechnen.

Folgen des Klimawandels in den Alpen

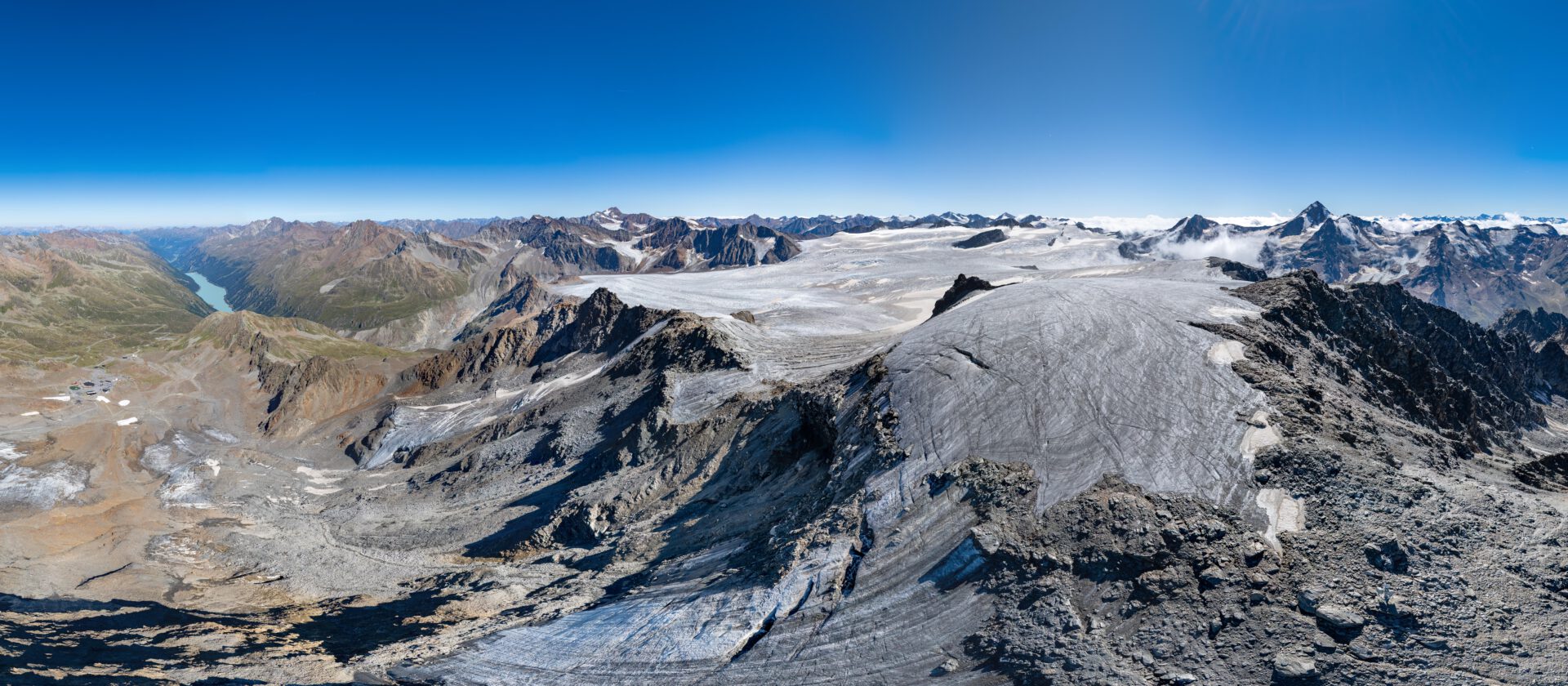

Im gesamten Alpenraum steigt die Durchschnittstemperatur etwa doppelt so schnell an wie im weltweiten Mittel. Im Hochgebirge wirken sich die Folgen sichtbar und drastisch aus.

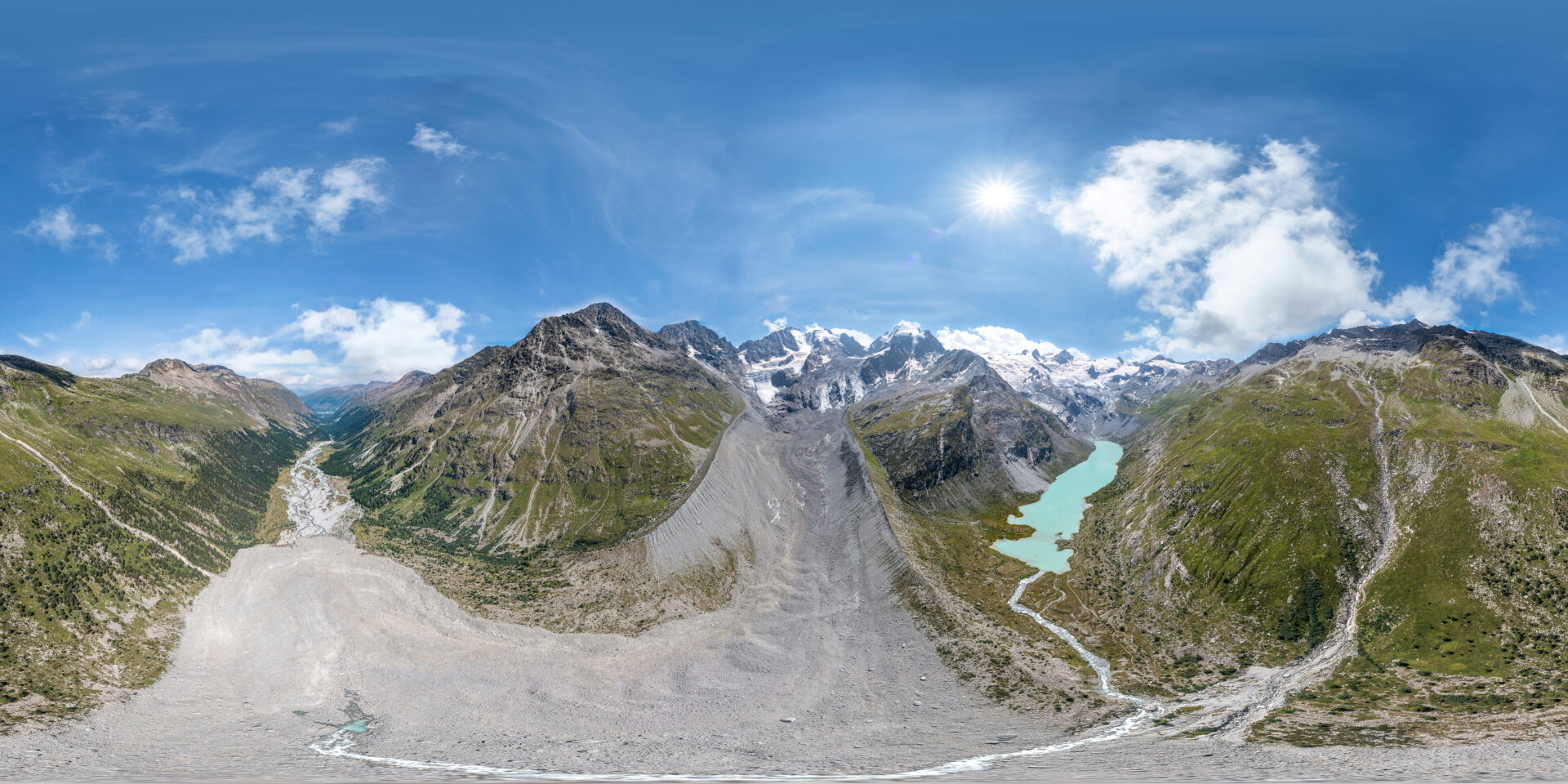

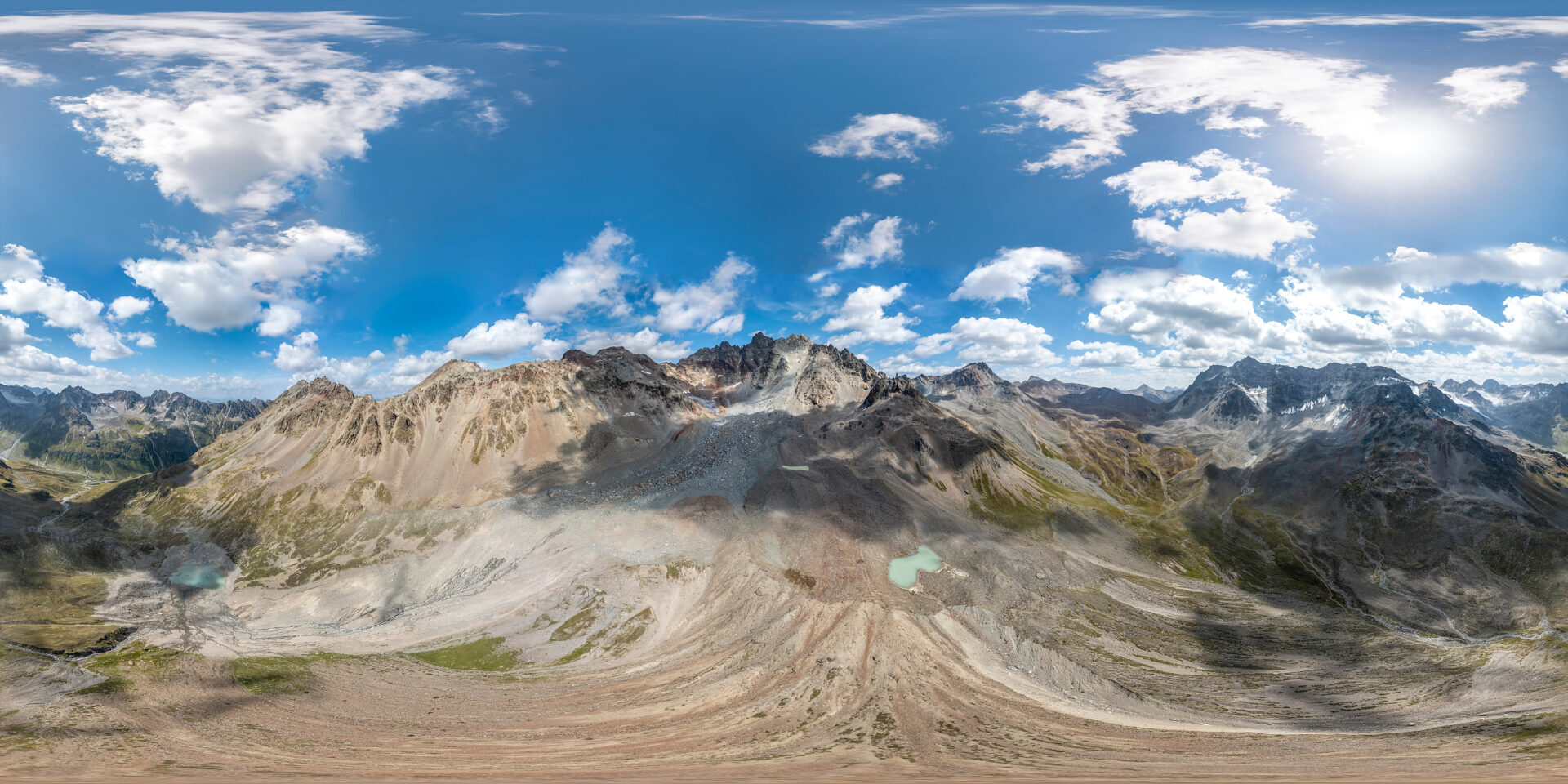

„Gletscher im Treibhaus“

Am deutlichsten sichtbar ist die Erwärmung in den Alpen – vor allem in den Hochlagen – am Gletscherschwund. Im Gletscherarchiv zeigen wir diesen schnellen Gletscherschwund mit Vergleichen: Ausgangsbilder sind alte Postkarten-Bilder im Vergleich mit den Fotos von Alpen-Gletschern seit dem Jahr 2000 bis 2025. Die Ausstellung „Gletscher im Treibhaus“ wurde 2004 im Alpinen Museum in München gezeigt und wanderte dann im Alpenraum.

Bergsürze und andere Abbrüche

Auch der Permafrost taut auf – das ist die bisher ganzjährig gefrorene Eis-Zone in Bergfels, Gesteinsschutt oder Boden. In der Folge kann es zu Hangrutschungen, Muren, Fels- und sogar Bergstürzen kommen. Bergstürze ereignen sich immer häufiger in den Hochlagen der Alpen. Das sind weitere Alarmzeichen im Klimawandel.

Berg- und Felsstürze gab es in den Alpen schon immer – doch im Klimawandel nehmen diese Ereignisse bestürzent zu. Nach Einschätzungen zahlreicher wissenschaftlicher Studien gehören die Permafrostveränderungen im Zuge des Klimawandels in den Hochgebirgen aktuell zu den wichtigsten Einflussfaktoren für alpine Naturgefahren. Denn das Auftauen des Permafrostes im Berg beeinflusst die Stabilität der bisher dauerhaft gefrorenen Gebirgsflanken. Das wirkt sich aus auf die Häufigkeit und Grösse von Bergstürzen, Felsstürzen, Steinschlag, Murgängen sowie Geröll- und Schuttrutschungen im Hochgebirge.

Taut der Permfrost in Felswänden, verändert das Wasser die Eigenschaften des Gesteins und sorgt für einen Reibungsverlust sowie steigenden Wasserdruck in den Felsklüften. Das schwächt die Felshänge und kann dazu führen, dass sich der Fels bewegt. Im Extremfall kommt es zum Bergsturz oder Felssturz. Deshalb haben wir unsere Fotodokumentationen um Vergleiche mit Bergstürzen erweitert:

- Piz Scerscen

- Fluchthornmassiv

- Aletsch

- Piz Cengalo bei Bondo

- Veltlin

- Brienz