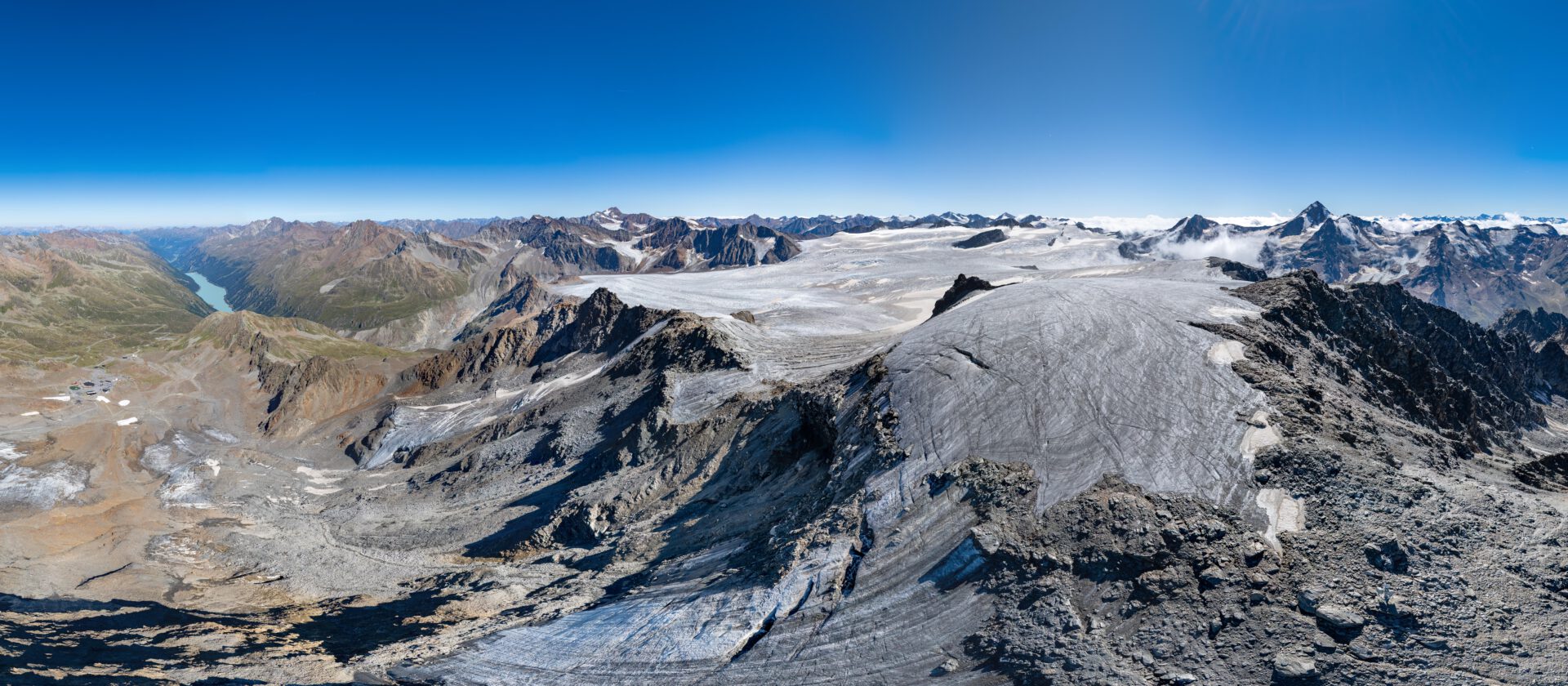

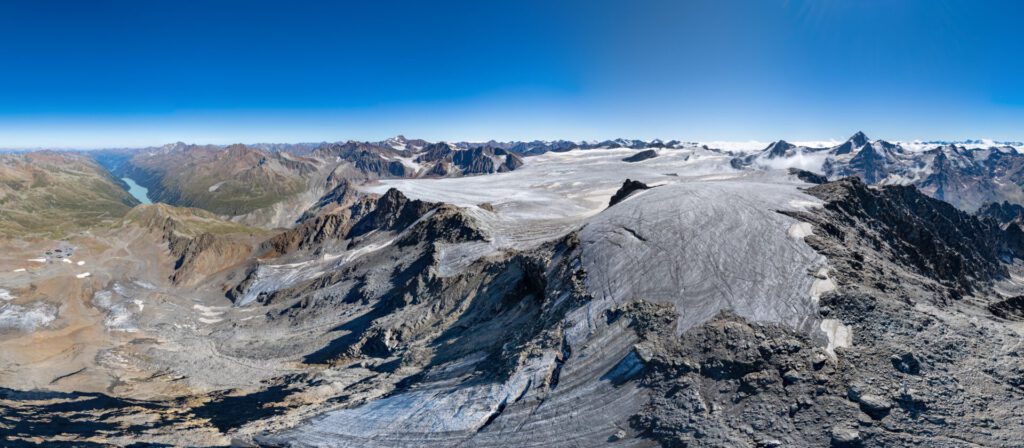

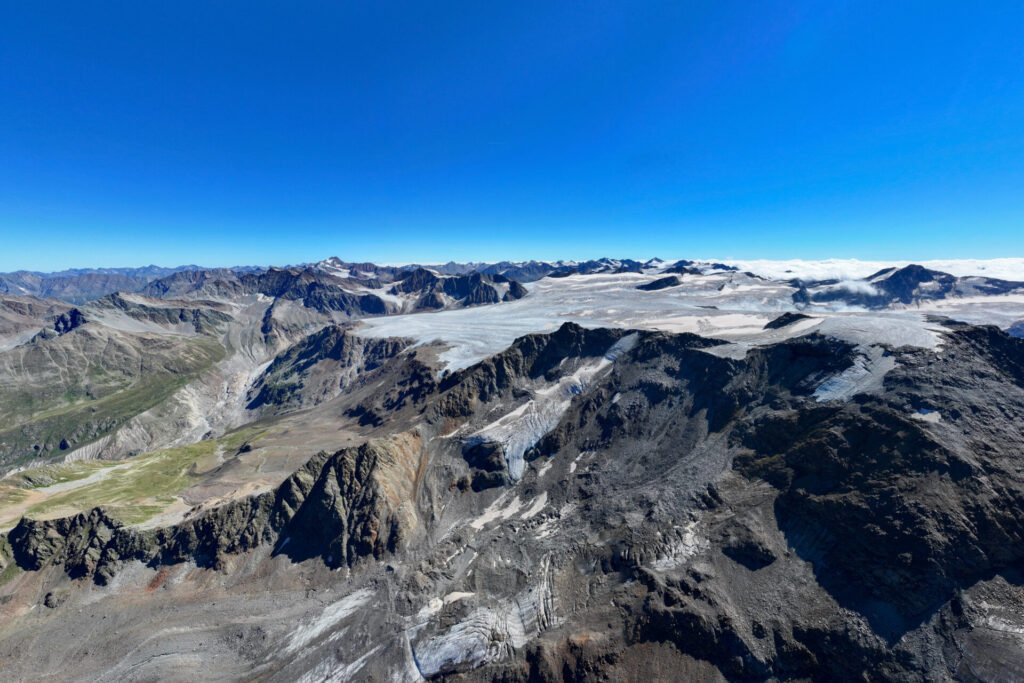

Das Beispiel Gepatschferner

Das Gletscherskigebiet Weißseeferner liegt im Talschluss des Kaunertales und wird über eine Mautstraße erreicht, die am Gepatsch-Stausee entlang führt. Die Mautstraße ist aber vor allem im Bereich des Stausees nicht lawinensicher. Daher ist in Jahren mit normaler Schneelage im Hochwinter das Skigebiet geschlossen.

Ein Gletscherskigebiet sieht eigentlich anders aus – aber der Gletscher ist inzwischen nahezu verschwunden – er ist geschmolzen, Auch in dieser Höhe wird es – durch den Klimawandel – zu warm.

Jetzt soll der Skizirkus vom Weißseeferner noch weiter hinauf: Auf den rund 400 m höher gelegenen und völlig unerschlossenen Gepatschferner.

„Das Antasten eines neuen Gletschers ist nach dem UVP-Gesetz eine Neuerschließung. Neuerschließungen sind mit den Grundsätzen der Tiroler Seilbahnpolitik nicht vereinbar. Die Novellierung des Tiroler Naturschutzgesetzes und die Überarbeitung des Tiroler Seilbahnkonzepts sollen nun offensichtlich diese neue Dimension der skitouristischen Erschließung in den Ostalpen möglich machen“. Der Alpenverein Österreich OeAV sieht – zusammen mit dem DAV und dem Südtiroler Alpenverein – darin das Ergebnis der unerbittlichen Wachstumsspirale im Skitourismus.

„Unsere aktualisierte Diagnose zeigt, dass lebenswichtige Organe des Erdsystems geschwächt werden, was zu einem Verlust an Widerstandsfähigkeit führt und das Risiko, Kipp-Punkte zu überschreiten, steigen lässt“ – so lautet die aktuelle (2024) Mitteilung des Postdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK).

Die Alpengletscher schmelzen immer schneller – das zeigen auch unsere Bildvergleiche im „Gletscherarchiv“ deutlich. Trotz all dieser Erkenntnisse gibt es Pläne zu neuen Skigebiets-Erschließungen in bisher nicht erschlossene Höhen und vorläufigen Rückzugsgebiete großer Alpen-Gletscher. Die Erschließung des Gepatschferners , der noch zur größten zusammenhängenden Gletscherflächen gehört, muss verhindert werden!

Fotos: © Gesellschaft für ökologische Forschung/argum/Heller

Fotos: © Gesellschaft für ökologische Forschung/argum/Heller